世界の乳製品の歴史

薬用としての乳製品の歴史

紀元前500年頃 インド

お釈迦様が一週間一食という厳しい修行で衰弱していたところに難陀婆羅(なんだばら)という娘が通りかかり、ヨーグルトに似た乳粥を差し出した。

釈迦はその美味さに元気を取り戻し菩提樹の下で瞑想し悟りを開くことができた、と伝えられている。

927年 日本

日本最古の医術書『医心方』に「乳は全身の衰弱を補い、通じをよくし、皮膚をなめらかに美しくする」と古代乳製品の効用と解説が記されている。

1727年

江戸時代、徳川8代将軍吉宗が、白牛3頭を輸入し、安房の郷(現在の千葉県)嶺岡の牧場で飼育を始めた。

ここで搾った「白牛酪」という牛乳に砂糖を加えて煮詰め、乾燥させたものを作り、薬や栄養食品として珍重した。

明治時代初頭

『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』によると、福澤諭吉は熱病で昏睡状態)に陥り、牛馬会社の牛乳を飲んだら、重病が治り体も回復した、と記されている。

1900年頃

日清・日露戦争の頃、軍隊で傷病兵の栄養剤として牛乳を飲むようになり、牛乳の普及が加速した。

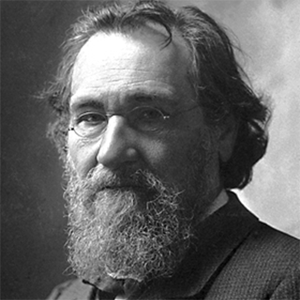

20世紀初頭 ロシア

学者のメチニコフは、長寿で有名だったブルガリア人がヨーグルトを常食していることから「ヨーグルト不老長寿説」を唱えた。

その頃からヨーグルトはヨーロッパを中心に世界中に広まっていった。

1914年 日本

京都の医師・正垣角太郎は、メチニコフの研究に感銘を受け、自らの胃腸病克服のため日本で初めてヨーグルト「エリー」を製造。自らも飲用しやがて病を克服する。

1919年 スペイン

アイザック・カラソーという人物が、スペインのバルセロナでヨーグルト工場を建設しヨーグルトの工業生産化に成功した。当時、ヨーロッパでは「お腹の調子を整える薬」として、薬局で販売されていた。

天皇家に見る日本の乳製品の歴史

天皇家に見る日本の乳製品の歴史

左から “らく” “にゅう” “そ”

日本の乳製品の起源は、飛鳥時代の645年、大化の改新の頃、呉国(現中国)の照淵の子孫で百済からきた帰化人の智聡の子、善那が「牛乳」と「酪」や「酥」を孝徳天皇に献上したのが始まりといわれています(『新撰姓氏録』より)。

そもそも、古代日本では、牛や馬は田畑を耕すなど労働力として扱われており、「乳」を飲むことや加工して食することはほとんどなかったようです。

701年に制定された大宝律令の中で、官制の「乳戸(にゅうこ)」という一定数の酪農家が都周辺に集められ、皇族用の搾乳場が設けられようになります。

718年元正天皇の時代には、牛乳を煮詰めて作る「酥」の献上を七道諸国に命じました。

平安時代の927年醍醐天皇は、法典『延喜式(平安時代中期に編纂された格式=律令の施行細則)』の中で、諸国に命じて「酥」を製造して天皇に貢進させる「貢酥の儀」の順番や献上する容器などを制定しています。また、この法典で納税の一つとして「酥」を用いてることからも、大変な高級食品で貴重なものだったようです。

このように、醍醐天皇は酪農に対してのこの上ない理解者で、その保護や堅持に貢献したといわれています。

このように、醍醐天皇は酪農に対してのこの上ない理解者で、その保護や堅持に貢献したといわれています。何しろ“醍醐”※という乳に関する語句を、自ら天皇の名に冠したといわれている程です。

その後、冷泉天皇(967~969年)の時代、京都に官営の「乳牛院」が設置され、室町時代初頭の後醍醐天皇(1334~1335年)の頃まであったとされています。

※“醍醐”の語源……紀元前5~6世紀の経典『涅槃経(ねはんぎょう)』に「乳は酪となり、酪は生酥となり、生酥は熟酥となり、熟酥は醍醐となる、醍醐最上なり」とあります。

よって、これ以上のおいしさはないという意味から、今までにない最高の国主を目指そうと「醍醐」と名付けたのでは、と考えられます。ちなみに“醍醐味”の由来も、ここからきているといわれています。

インドにおける乳製品の歴史

インドにおける乳製品の歴史

インドの乳製品の歴史としては、まず、チーズやバターが古くから作られていたことが知られています。チーズは、紀元前3000年頃の歌といわれる「ベーダの賛歌」の中にチーズをすすめる一節があり、バターも紀元前2000年頃の経典にバターらしきものが作られたという記録があります。

さらに、紀元前500年頃のものですが、お釈迦様に関連した次のような話があります。

……釈迦が太子の頃、山奥で一週間に一食という絶食の厳しい修行の後、衰弱した体を下山して、尼連禅川(にれぜんが)で身を清めた後、たまたま難陀婆羅(なんたばら)という長者の娘が一杯の牛乳を太子に捧げたそうです。

すると、牛乳を一口飲んだ太子は、これほど美味なものがこの世にあったのかと驚き、そこで悟りをひらいたのでした。……

この経験からか、仏典・涅槃業には「牛より乳を出し、乳より酪(=ヨーグルト)を出し、酪より生酥(せいそ)を出し、生酥より熟酥(じゅくそ)を出し、熟酥より醍醐(=チーズかバターオイルのようなもの)を出すが如し、醍醐最上なり」という記述があります。

中東における乳製品の歴史

中東における乳製品の歴史

人が、人間以外の動物の乳を利用し始めたのは、紀元前8000年頃のメソポタミアで、人の祖先ホモ=サピエンスが最初だったようです。それまで食肉用の家畜であった羊や山羊から乳を搾ることを覚え、やがてそれを食用として生活に取り入れるようになったと伝えられています。

そして紀元前6500年頃、トルコなどの中東地域で牛が家畜として飼われ、牛乳を利用するようになったといわれています。その後は紀元前4000年頃のメソポタミアでも牛乳を利用していたことが当時の石板に書かれていて、ほぼ同時代の古代エジプトの壁画にもチーズの製造法が描かれています。

チーズについて、紀元前2000年頃のアラビア民話では、「昔々、砂漠を行く隊商が、羊の胃袋で作った水筒に乳を入れ、ラクダの背にくくりつけて旅に出ました。1日の旅を終えて乳を飲もうとすると、出てくるのは水っぽい液体と白い固まりだけ、その白い固まりを食べてみると、それはおいしくて何ともいえない味でした。」とあり、偶然のできごとがチーズの誕生とされています。

水筒に使った羊の胃袋の中に、レンニンという酵素があり、乳が固められ、歩いている間に揺らされチーズになったのでしょう。この原理は、4000年を経た現在も変わらない製造法です。

ヨーグルトに関しては、紀元前2000年頃のメソポタミアにバビロン文化を繁栄させたアムル人が、家畜の乳で作った発酵乳を食用や薬として使用していたことが伝えられています。