2025.05.27

私的腸内細菌論

第175回 乳酸菌生産物質の製造の特徴④ メタボローム解析

梅雨の走りに濡れて雨に映える紫陽花が美しく咲く季節となりました。

梅雨の走りに濡れて雨に映える紫陽花が美しく咲く季節となりました。

皆様お元気でお過ごしと存じます。

さて、今回は乳酸菌生産物質の機能性成分を決定付けたメタボローム解析について説明させていただきます。

私たちが生まれたときから腸内に定住している腸内細菌群がつくり出した健康に寄与する代謝物質は、腸管から吸収されて血中に移行して全身を巡ります。

そのため消化器系だけでなく免疫系や代謝系、脳機能などの臓器までに影響して、私たちの身体全体の健康維持のためのコントロールをしていると言っても過言ではありません。

その代謝物質を網羅的に解析したのがメタボローム解析技術です。

このメタボローム解析については22年前の2003年に慶応義塾大学発で起業したベンチャー企業HMT(ヒューマンメタボロームテクノロジー)社が一般企業向けに2010年からメタボローム受託解析事業を開始しています。

その時に健康産業業界では初めて当社が、乳酸菌生産物質の解析を依頼しました。

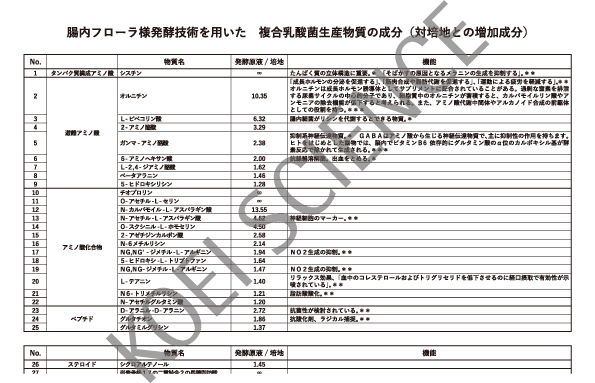

その結果、乳酸菌生産物質は34のペプチドを含むイソフラボン、レスベラトロールなどの水溶性・脂溶性を合わせた352種類の物質で構成されていることが判明しました。

即刻、ご指導をいただいていた東京大学名誉教授(故)光岡知足先生にデータの報告に赴くと、「これで私の長年の研究が実証された。特に菌と菌がつくり出した代謝物に新規性が認められる。」と積年の思いがこもったお言葉をいただき、我々も事の重大さを痛感した次第です。

即刻、ご指導をいただいていた東京大学名誉教授(故)光岡知足先生にデータの報告に赴くと、「これで私の長年の研究が実証された。特に菌と菌がつくり出した代謝物に新規性が認められる。」と積年の思いがこもったお言葉をいただき、我々も事の重大さを痛感した次第です。

この解析結果は、乳酸菌・ビフィズス菌の16種35株のチームが体の外の工場にてつくり出した代謝物であり、業界の先駆けとなる科学的根拠であると思慮しております。

今般、順天堂大学と共同で取得した特許をはじめ、これまで積み上げてきたさまざまなエビデンスは乳酸菌・ビフィズス菌の基礎研究の上に成し遂げたものであり、これからも細胞レベルでの研究を続けてゆくことが世の中の多くの人々の健康維持に貢献するための成道であると確信している次第でございます。

次回はこの代謝物をつくり出すためのチームKOEI(乳酸菌・ビフィズス菌の16種35株のチーム)のはたらきについてお話いたします。

お楽しみに。

近年は健康食品市場だけでなく、一般的にも「健康には乳酸菌」という概念が定着しつつあります。

しかし、人の健康に役立つのは乳酸菌そのものだけではなく、その代謝物である「乳酸菌生産物質」がより重要です。

この本には、16種35株のビフィズス菌を含む乳酸菌の共棲培養技術のノウハウや、「乳酸菌生産物質」の商品化の知識など、私の視点から見た「乳酸菌生産物質」に関する情報が余すところなく盛り込まれております。

ぜひ第1巻に続き、第2巻もお手元で開いていただければ幸いです。

日本シニアリビング新聞社はこちらから

amazonはこちらから