2025.08.25

私的腸内細菌論

第178回 乳酸菌生産物質の製造の特徴⑦ 大型発酵タンクと大腸発酵タンク

処暑を迎えたとはいえ未だに猛暑が続く毎日でございます。

どうぞ体調には十分のご留意をお願い申し上げます。

さて、今回は前回に続き、当社工場の大型発酵タンクと私たちの体内にある大腸発酵タンクを比較しながら発酵タンクの中でのビフィズス菌・乳酸菌のチームが働くメカニズムについてお話をしてまいります。

どちらの発酵タンクも最終的には私たちの健康に寄与するための代謝産物をつくり出すことに目的がありますが、その仕組みには相違点がございます。

まず、腸内発酵タンクからご説明いたします。

このタンク内にては腸内細菌が発酵しますが、その時必要な栄養物(エサ)は私たちの食事の余り物が小腸から入ってまいります。

このタンク内にては腸内細菌が発酵しますが、その時必要な栄養物(エサ)は私たちの食事の余り物が小腸から入ってまいります。

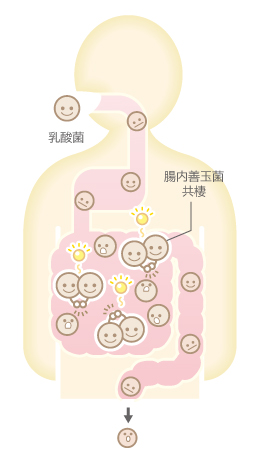

そして長さ150~180cmの大腸タンクの内壁にびっしりと定着している腸内フローラを構成している腸内細菌群に栄養物(エサ)として供給されます。

この細菌群は腸壁と共生しており、発酵してつくり出した代謝物を体内に送り込む働きをしております。

この代謝物が健康を司っております。

この細菌群の発酵は終わりのない連続培養を続けていますので、栄養物は潤沢に必要となります。

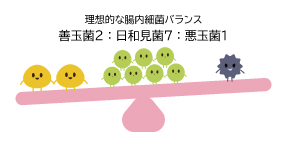

その上良好な発酵をするための腸内環境は整ったものが求められますが、ご存知のように腸内には善玉菌だけではなく、悪玉菌や日和見菌が存在している複雑な環境にあります。

そのため健康な生活をするための腸内環境は常に善玉菌優勢を維持することが不可欠と言われております。

そして善玉菌2、悪玉菌1,日和見菌7のバランスが理想的と言われ、善玉菌のための食生活が勧められているわけでありますが、一般的に食生活に特別な留意をしなくても健康な生活が送れているという現実は誰もが認めるところであり、この現実を思慮してみますと腸内菌のバランスは私たちの意識とは別のシステムにてコントロールされており、これがまさに自然の摂理のなせる技であると私は考察しております。

そして善玉菌2、悪玉菌1,日和見菌7のバランスが理想的と言われ、善玉菌のための食生活が勧められているわけでありますが、一般的に食生活に特別な留意をしなくても健康な生活が送れているという現実は誰もが認めるところであり、この現実を思慮してみますと腸内菌のバランスは私たちの意識とは別のシステムにてコントロールされており、これがまさに自然の摂理のなせる技であると私は考察しております。

そしてそこには腸内善玉菌のつくり出した代謝産物の存在があることが解ってまいりました。

他方、当社工場の大型発酵タンクでは、複雑な環境の腸内タンクに比較すると合理的な発酵の環境にすることが可能ですが、物理的に腸内の試験管や三角フラスコ培養レベルとは異なる直径1500cmのタンクの大容量レベルの共棲培養となるとそこには特別な生産技術が不可欠となります。

次回はその解説をいたします。お楽しみに。

近年は健康食品市場だけでなく、一般的にも「健康には乳酸菌」という概念が定着しつつあります。

しかし、人の健康に役立つのは乳酸菌そのものだけではなく、その代謝物である「乳酸菌生産物質」がより重要です。

この本には、16種35株のビフィズス菌を含む乳酸菌の共棲培養技術のノウハウや、「乳酸菌生産物質」の商品化の知識など、私の視点から見た「乳酸菌生産物質」に関する情報が余すところなく盛り込まれております。

ぜひ第1巻に続き、第2巻もお手元で開いていただければ幸いです。

日本シニアリビング新聞社はこちらから

amazonはこちらから